自分自身の転換期にたどり着いたのが京都だった。

荒木悠|京都在住歴 1年半

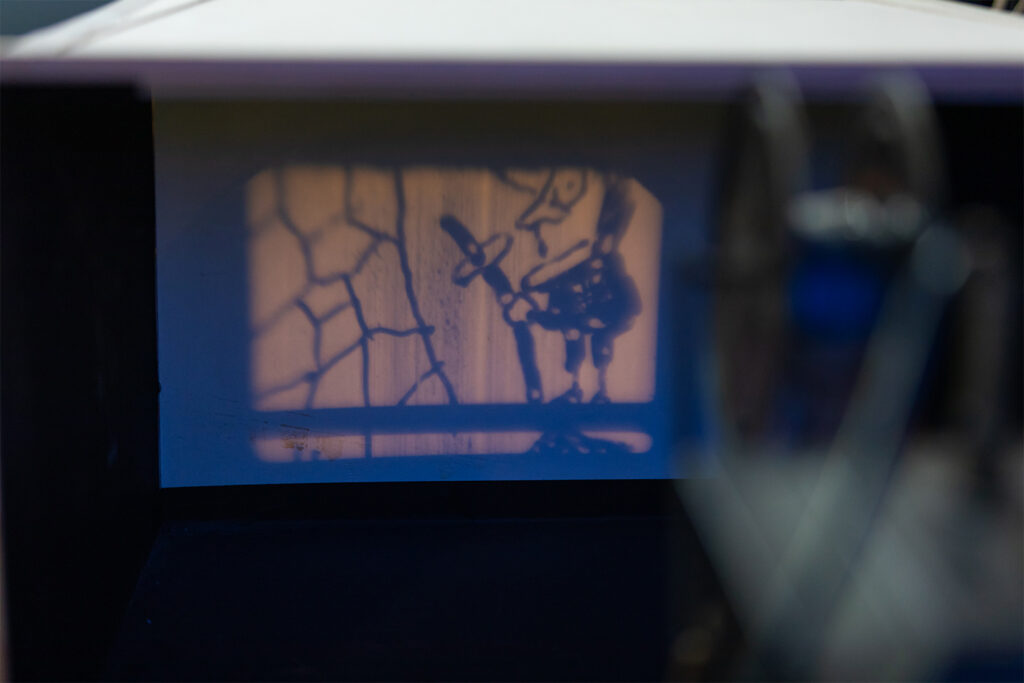

映像作家として東京を拠点に海外でも活躍してきた荒木悠さん。アメリカでの学生生活、海外を視野に入れた作家活動の展開、そして京都とのつながり、移住後の暮らしについてお話しいただきました。取材・撮影場所は映画好きの荒木さんのお気に入りスポットである、京都市中京区にあるおもちゃ映画ミュージアム。

取材:2023年12月

制作や展示をきっかけに京都との関わりが生まれた。

一番良い形だったと思う。

京都と関わりが生まれたのは大学院生のときに、小山登美夫ギャラリー京都でインストールの仕事をしたのが始まりです。2008年のこけら落としの展覧会がトム・フリードマンというアメリカの作家で、たまたまですが彼は僕の母校の先輩にあたる方なんです。当時僕は東京の清澄白河にあった小山登美夫ギャラリーでバイトをしていて、まだ京都に設営担当のスタッフがいなかったため、出張という形でお手伝いに行きました。ちょうど同じ時期に、オーストリアのジェラティンというアーティスト集団が来日していて、彼らは東京の小山登美夫ギャラリーで個展を控えていたんですね。ジェラティンが石庭のリサーチをしに龍安寺へ行きたいということでそれにも同行しました。まずはこうしたご縁があり、1年のうちに何回か京都を訪れる機会がありました。展示作業をして、オープニング後は、吉田屋料理店さんで打ち上げがあって、東京に帰る。最高に楽しかったですね。

2018年以降は自分の展示関連で毎年京都に来ることが多くなりました。2019年にはSPRING VALLEY BREWERY KYOTOで京都での初個展を開催しました。これは京都府の事業である、ARTISTS' FAIR KYOTOの一部でした。同じ年に、東京の資生堂ギャラリーでも個展をしました。その個展は、資生堂ギャラリー創設100周年記念展の一環として依頼をいただいたこともあり、100年前と現在を結びつく事柄を題材に作品化しようと考えました。資生堂の歴史を調べていくうちに当時の時代背景そのものに関心が向かい、いわゆる鹿鳴館時代をさまよっているなかでフランス海軍将校で作家のピエール・ロティの紀行文「秋の日本」にたどり着きました。その滞在記の一遍には、彼が京都の八坂を訪れたときのことが事細かに描写されていて、僕も実際に彼の足跡を辿り、その時撮影した現代の情景にロティの文章を字幕にして重ね合わせた映像作品を発表しました。この作品をご覧になった原田マハさんが、ICOM京都大会2019の記念展「CONTACT つなぐ・むすぶ 日本と世界のアート展」に呼んでくださったんですよ。奇しくも清水寺にもまつわる作品でぴったりだったというのもあり、それを清水寺成就院で展示することができてとても感慨深かったです。そして2020年は京都府主催の「京都:Re-Search」でまたお声がかかり、お仕事が続いていきました。2021年、田村友一郎さんの「TASTELESS」という作品では、演者として京都芸術劇場 春秋座の舞台にも立たせていただきました。

ギャラリースタッフとして京都へ来ていたときは、まだ右も左もわからなかったのですが、作家として度々訪れるうちに展覧会のキュレーターやプロジェクトのコーディネーターの方々がいろいろな所へ案内してくださり、今まで知らなかった京都をどんどん知ることができました。制作や展示、滞在は良いきっかけですね。その場所を知る上で、理想的な入り口かなと思います。

恵比寿映像祭2023のコミッション・プロジェクトで発表した《仮面の正体(海賊盤)》は、京都府南丹市八木町で活動するKISSのコピーバンド「WISS」を追ったドキュメンタリー調の映像インスタレーションです。彼らとの出会いは、「京都:Re-Search」がきっかけで、まさに運命的でした。嬉しいことにこの作品は反響も大きく、コミッション・プロジェクトの特別賞もいただきました。せっかくなのでより多くの方々に観てもらいたいという思いから、この作品の劇場版を準備中です。京都に引っ越してきてWISSの皆さんのもとへ通いやすくなったこともこれからの楽しみの一つですね。

「このままでいいんだろうか」QOLを考えなおした、移住のきっかけ

京都に引っ越してくるまでは自分の拠点というかアトリエを持ったことがありませんでした。海外での仕事やレジデンス・プログラムの関係で三ヶ月くらい留守にすることも多かったので、長らく東京の実家に間借りしていました。両親が住んでいた場所は、成田空港と羽田空港のどちらにもアクセスが良く、便利でしたね。頻繁に移動する活動が続く中で、実家に居させてもらえて、しかも東京だったというのはとても恵まれていたと思います。

2020年のコロナ禍を境に、海外へ行く仕事が途切れ、それまでの動き方を見直すきっかけができました。制作のことだけでなく、生活面も含めて「このままでいいのだろうか」「人生で本当に大切なものってなんだろう」と考える時間ができたんです。よくよく考えると東京はストレスの方が多いぞ、とか。制作環境も、気がつけば物だらけの実家にパソコン一台置ける隙間をつくる、というような感じで、このままではさすがにマズイだろう、みたいな(苦笑)

なので直接のきっかけはコロナですかね。十和田市現代美術館での個展も決まっていたこともあり、引っ越し先としてそれこそ青森も検討しましたし、両親のルーツでもある九州や岡山、また瀬戸内海沿岸地域や北海道も良いかな、とゆるゆる移住先を考え始めていました。

ただ、今回の取材を通して振り返ってみると、2018年から自分自身の変化は始まっていたようにも思います。

2018年はオランダのアムステルダムにある文化機関で、アーティスト・イン・レジデンスの最高峰とも言えるライクス・アカデミー(オランダ国立芸術アカデミー)にゲスト・レジデントとして短期滞在した年で、同時に本プログラムにも最終候補として残った年でした。ちょうどヨーロッパを中心に活動を展開できないかと模索していて、種まきをしていたのが実りつつあった時期で、最終面接まで残ることができたときは、ようやく取っ掛かりが掴めた!と意気揚々でした。

しかし、その面接で「あなたは日本人としてオランダで何がやりたいの?」という質問に面食らってしまい、うまく答えることができず、審査に落ちてしまいました。

今思えばナイーブでしたが、先進的な機関であればこそ、そういった属性から逃れられるかなというユートピアンな期待があり、応募したんです。ライクス・アカデミーではいろいろな国の人が集まって2年間を共に過ごすことになります。だから、自国の背景や歴史の違いであったり、アイデンティティの複雑さは大前提とした上で、それらを乗り越えた作家性に着目した選考がなされるだろう、と思っていました。

しかし現実は真逆で、少なくともあの年はより強固なアイデンティティが求められていた印象ですね。自覚的に政治や歴史的背景を表現に織り込んでヨーロッパに挑んでくるような、気概があるアーティストと比べて、「アイデンティティの不確かさ」というアンビバレントな立場を取った自分はパンチが弱かったというか。ライクスとしても、その年の傾向でジェンダーやエスニシティといった全体のバランスを考慮して選出しているわけでまあその辺も政治的なわけですが、落ちるべくして落ちた感じでした。あと一歩届かずで、正直落ち込みましたけど、僕にとっては大きな気づきをもたらせてくれました。

そしてその翌年の2019年、今度はFuture Generation Art Prizeという現代アートの大きな賞のファイナリストに選ばれ、再びヨーロッパでの活動を広げる一歩手前まで来ることができました。賞レースとは別に、ファイナリストは全員同年開催されるヴェネツィア・ビエンナーレ公式関連展に参加できるんです。そして、この現場でも現実を目の当たりにすることになります。

一緒に展示をしていた作家たちは、いわゆるものすごいアートエリートたちで、もうすでに国際的に知名度のある若手作家ばかり。何よりも驚いたのが彼らの売り込み方と根回し力でしたね。前段のキエフでの展覧会ではあまり力を入れていなかったのに、ヴェネツィアでの開催時は明らかに本気モード。積極的にアポイントメントをとって要人を連れてきたり、とにかく自己PRとネットワーキングにかなり注力していて。特にヨーロッパをベースにしている作家たちは、かなり戦略的に動いていました。もちろんヴェネツィアとはそういう場所で当たり前のことなんでしょうけれども、そういった業界人へのゴマスリに血眼になっている同年代を横目に、「このゲームは興味ないな」と思ってしまったんですよね。このために美術をやっているわけではないんだよな、と。また、そのように立ち振舞っている作家に限って、肝心の作品が全然よくなかったのも決して偶然ではないと思います。

もちろん、ヴェネツィア・ビエンナーレのオープニング・ウィークに参加できたのはすごく貴重な経験でした。ただ、総じてヨーロッパ中心のお祭りだったことと、「自分の居場所はここにはないな」と思えたのは収穫でした。無理して食い込もうとも思えず、それに気づけたことで、ヨーロッパで活動を展開する意味もあまり見いだせなくなってしまいました。種まきこそしていましたけれども、方向転換したという感じです。それよりも、自分がいる場所でもっと意義のある仕事をしたいと強く思ったんです。今思うといろいろ過渡期だったのかなと思います。挫折をきっかけにより大切なことと向き合えて、より良いものを作っていくにはどうすべきかと考えるようになっていた時期とコロナが重なった結果、たどり着いたのがまさかの京都だった、と思うと不思議なものです。

根を張って生きていく選択

僕は高校の二年間をアメリカの友人家族のところで居候させてもらっていたことがあるんですが、気にしすぎる性格もあって、毎日すごく気を遣って過ごしていました。彼らはそれこそ家族同然に迎え入れてくれて、そのことにはとても感謝してるんですけど、当時の僕はとにかく負担や迷惑をかけたくないという気持ちの方が強くて。自分は透明であればいいのにとひたすら思っていたのを覚えています。単に友だちの家に泊まりに行っているわけではなく、どの家族にもあるような、普段家の外では決して見せないような一面を見ることになるんですね。自分としては見てはいけないものを見てしまったような複雑な気持ちでした。

多感な時期にそういった経験があったからか、仮暮らしならではの美学というか癖のようなものが抜けず、例えばレジデンスでの滞在終了時には自分の痕跡を一切残さずに去るような生き方を10年ほどしてきました。でも今は、京都に家族と暮らす家があるので、ようやく解き放たれたような気がします。

京都での暮らしもだいぶ慣れてきました。日々の家事や家のメンテナンスに始まり、ご近所さんへのあいさつなど、自分の存在や振る舞いのすべてが痕跡としてずっと残るような感じがして、「あぁ、根を張るのって、こういうことなのかな」と妙に納得する部分があったりします。これまでは家とか建築に直接関わることがなかったのでとにかく楽しいです。近所に小さな神社があるんですけど、お祭りがあったときに行ってみたら「おー、若いのが久しぶりに入って来たな」「来年は神輿を担げ!」と言ってもらえたり(笑)。

レジデンスのように短期間の滞在という割り切った仕組みとは違い、実際に暮らして、その地域に入っていくのは根気もいるし場合によっては大変ですが、だからこそひとつの場所に居るという選択をした今は僕にとっての大きな転換期です。

作家として京都に住む

京都の特徴のひとつとして、芸術系の大学も多く、作家の絶対数が多いことが挙げられるのではないでしょうか。僕の場合は本当に運が良く、京都に移住してきた先輩作家の方々にとても歓迎してもらえました。すでにあるコミュニティに混ぜてもらえて、お仕事をいただいたり、縁が繋がって大学の講師に呼んでいただいたりと本当にありがたかったです。ほかの県だと引っ越してすぐに美術関連の仕事が見つかるかというと、ちょっと分からないですね。

街としても、京都のほどよい規模感がとても好きです。東京や大阪ほどの大都市ではない分、自分の正気とペースを保てる場所であり、なおかつ一歩外に出れば自然もあるし、文化財や史跡がこれでもかとあります。また、籠れる環境なので作家は基本的にみんな集中して制作している印象です。そして大きめの展覧会やアートフェアがあったりするとワッと集まれたりするので、そういう時に京都在住の作家の多さを実感します。

また、作家同士で仕事をまわす環境もあるように思いますね。僕も以前展覧会設営のお仕事をいただきましたし、京都の作家さんを見ているとお互い助け合って仕事をしていることが多く見受けられ、そういう点でも居心地が良いのでは。大学時代に知り合った仲間との繋がりってすごく大きいじゃないですか。また、大学が違っても作家同士の助け合いがいろんなところで起こっているんだろうなと想像できます。

普段の生活レベルの話ですと、新参者なのでまちを歩くだけで楽しいというか、散歩しているだけで自然とセンスが磨かれるような錯覚を覚えて刺激的ですね(笑)。神社やお寺とか古き良きものをすぐ見に行くことができるのは本当に素晴らしいことです。先日初めて訪れた桂離宮も実に見事でした。同じく東京から移住されて来た先輩作家さんは、「日本文化の真髄を吸収するために京都に来たんだ」と言っていたくらいですがそれも肯けます。

あとは、僕は基本的にいろいろなところに行くのが好きなんですが、日本国内どこにでも出やすくなりましたね。地理的にも京都は日本のど真ん中だと勝手ながらに思っています。京都からだと西日本と東日本南は沖縄、北は北海道まで、距離感がほどよく同等に行きやすいですね。東京に住んでいた頃と比べれば当然、日本地図も違うように見えてきます。関空(関西国際空港)も伊丹(大阪国際空港)もめちゃくちゃお世話になっています。

人生と作品がリンクしつつある

京都で挑戦してみたいこと。なんだろう、まだ分からないですけれども、僕も転換期で、京都に越してきてまだそこまで時間も経っていないですが、僕自身も作品も変化していくだろうなという予感だけはあります。そこに京都ならではのレベルの高い技術が加わると良いなと思っています。環境が変わったことで、今までの自分の動き方とは似て非なる状況から、自分でもまったく想像できないものができるんじゃないかと感じますね。

今取り組んでいるものの一つに、暮らしている家の話があります。これは、妻が三代目として背負っているものや、家と家族をめぐる物語を結晶化させるプロジェクトでもあります。家で挙げた自分たちの結婚式やそのための片づけの様子も映像に残しているので、いつかしかるべきタイミングで発表したいですね。この土地に根を張ると決めたからこそ、長い時間をかけてゆっくり造形したいと思っています。

なので、年齢的なことも影響しているのか、これまで以上に人生と作品がリンクしつつある感覚ですね。今までの、自分には全く個性が無いとか無味無臭でありたいと思っていた状態や、レジデンス先の知らない環境がどう自分に作用するのかという受け身な制作姿勢からは180度変わって、自分が起点となり、能動的に動いたときに何が立ち上がるのか自分でも想像がつきません。今は自分のペースで日々の暮らしを送ることを大切にしていこうと思います。

プロフィール

アーティスト・映画監督。1985年生まれ。2007年ワシントン大学サム・フォックス視覚芸術学部美術学科彫刻専攻卒業。2010年東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修士課程修了。文化の伝播や異文化同士の出会い、またその過程で生じる誤訳や誤解の持つ可能性に強い関心を寄せている。主な展覧会と映画祭に、「荒木悠 LONELY PLANETS」(十和田市現代美術館、青森、2023-4)、「Memory Palace in Ruins」(C-LAB、台北、2023)、「恵比寿映像祭2023コミッション・プロジェクト」 (東京都写真美術館)、第31回マルセイユ国際映画祭(フランス、2021)、「Connections―海を越える憧れ、日本とフランスの150年」(ポーラ美術館、神奈川、2020 )、「 LE SOUVENIR DU JAPON ニッポンノミヤゲ」(資生堂ギャラリー、東京、2019)、「The Island of the Colorblind」 (アートソンジェ・センター、ソウル、韓国、2019)、第47回ロッテルダム国際映画祭(オランダ、2018)など。