いつも山の近くを選んで。縁が紡がれ、たどり着いた京都

平野拓也|京都在住歴 4年

コミュニケーションが下手で悩んでいたことがあるとは思えないほど、快活にお話しされる平野さん。挫折や置かれた環境の苦労を乗り越え、自分なりに努力しながら着実に自分の軸を形成していかれたことが伺えます。目の前の人と、その先の人のことを見据えながら発展を続ける平野さんの今後の活動にも期待です。取材場所は、平野拓也デザイン事務所。

取材:2025年1月

地元を離れた一番大きな理由は、文化を享受しにくい場所だと感じたから

茨城県のひたちなか市で生まれ、高校生までそこで育ちました。ホルスタインの牛が放牧されていて、一度網ですくうとナマズやフナの稚魚が数十匹捕れるような用水路のある田んぼが広がっていました。一方で日立製作所のお膝元でもあるため、たくさんの工場労働者のための集合住宅や戸建て住宅が広がっているような環境でもありました。

そうした環境がどれほど自分に影響を与えたか分かりませんが、もともと絵を描いたり本屋に通うのが好きで、中高生の頃は家から自転車で40分くらいかかるところに唯一、小さいながら美術書コーナーのある書店があり、よく立ち読みに行っていました。その頃は美術書やデザイン書コーナーなんて全くなくて。近郊の本屋はできたとしてもすぐ潰れてしまうし、とにかくサイクルが早かった。当時は本屋みたいな文化が育たない場所だったんですね。

結局、最後まで残ったブックオフで、美術書や100円コーナーの小説を買って読んでいました。知識がないために、勘で比べながら厳選しながら。あとはよく通っていた古着屋の壁に、タッシェン社のバウハウスの本が飾られていて、店員さんに交渉して売ってもらいました。当時はバウハウスが何なのか分っていなかったのですが。

絵を描くことは好きだったけれど、小学生から中学生にかけて挫折を味わったため、自分には才能がないと思って高校では封印しました。ただ、中学生のときには数百以上の詩を書いていました。まったく関係のない授業中にも書いていたので、よく注意されましたが一人の先生が「コンクールに出してみる?」と言ってくれました。嬉しいことにそれが入選して、絵はダメだったけれど、ようやく報われたような気持ちになったことをよく覚えています。

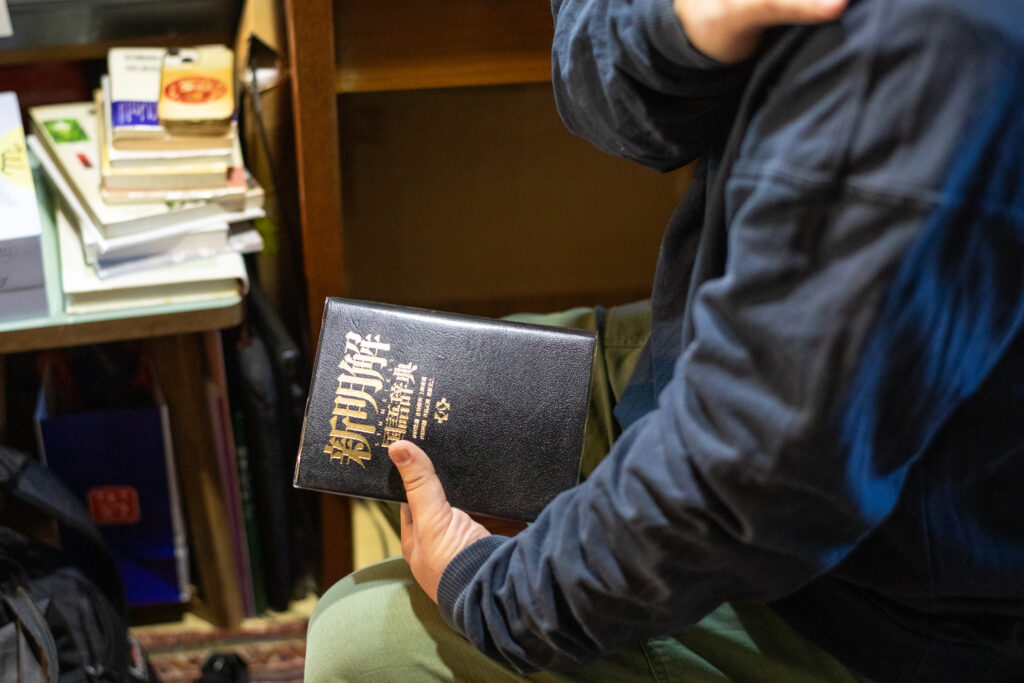

詩を書くために辞書を引いてたくさんの言葉に触れたことや、それらを組み合わせて新しい何かを創り出す体験から、言葉というものがわたしにとって大きなウエイトを占めるようになりました。今では言語学に興味を持ち、仕事で企画やブランディングに携わる際は、言葉を大事に扱おうという意識を持って取り組んでいます。

蔵王連峰の雄大さに圧倒されて

高校では下手ながらサッカーに打ち込んでいたため、気づけば成績も落ちて勉強への苦手意識も生まれていました。勉強の仕方がわからなかったので、大学は絵が描けたら行けるだろうという消極的な考えで美大を受験することに決めました。

それから県内に2つあった美術予備校のうち1つに通い始めたのですが、入塾時期が遅く、そこの先生にまず最初に「なんでもいいから描いてみて」と3時間デッサンをしたものの、「才能がないねえ」と言われる始末でした。夏休み終わりのテストでは80人中最下位。絶望しましたね。予備校の先生は非常に率直でかなり厳しい方でしたが、すごく親身になってくれて、そのときに初めて人間として尊敬できる大人に出会えたと思いました。これから自分がやるかもしれない仕事の領域で働いている人として、敬意を払えたからこそ最後まで頑張れたのだと思います。

こぼれ話ですが、その先生から、約15年ぶりに突然お電話をいただいたタイミングがありました。地元の企業から「良いデザイナー、誰かいませんか?」という案件で紹介してくださったそうです。他にもたくさん活躍している卒業生がいる中で、とても報われた気持ちになりました。ちなみに、さらにその後、わたしも教壇に立っている京都芸術大学の学科長に就かれ、わたしは講師で全然立場は違いますが、同じ教育現場にて教えていることは感慨深いです。

ただ、試験に受かる実力が足りなかったと実感していたので、、「浪人します」と先生に伝えると、「親の苦労も知らないくせに気軽に浪人なんて言うな」と返されました。また、技術は後からいくらでもついてくるから、できるだけフレッシュな状態で美術・デザインに触れたほうがいいという助言で、浪人は推奨しない考え方の持ち主だったこともあり、現役で合格できそうな大学に絞ることになりました。

東京の美大も合格したのですが、オープンキャンパスで東北芸術工科大学を訪れた際に電車から見た東北の蔵王連峰の雄大さに圧倒され、見た瞬間にここにしようと決めました。

東京では得られないものがここにはあると感じたんです。実際、入学後は民俗学や宗教学、地勢的なことに執着することになりました。山形や東北への理解を深める過程でいろいろなことが興味のアンテナに引っかかり、それらについて語り合うことのできる友人が山形の大学にはいました。その時点で東京の大学に行っていたら、民俗学などに興味を持つことすらなかったのだろうと思います。

いま振り返ると、高校以降は山の近くばかりに住んできたように思います。大学院は学費の安さとキャリアアップのために東京藝術大学に入学しましたが、都市的で潮流的なデザインは肌に合いませんでした。そうした意味でも最初に山形を選んだのは正解だったのだと思います。卒業後は、大分、兵庫、京都と移動したのですが、どこも山の近く、山の中に住んでいました。

生まれた場所が関東平野の真ん中でポツンとしていたから、山の近くや端っこに憧れがあったのかも。持論ですが、山や丘があると境界ができて、その範囲の文化を守ろうという指標が生まれるため、文化的なものが醸成されやすいように感じます。と同時にムラ的な閉塞感も強くはなりますが。それが平地だとなんとなく霧散してしまう。こうした考えも影響して、山側を選んできたのかもしれません。

プロダクトデザイン学科で

高校の頃、創作は封印していましたが、水戸芸術館へたびたび訪れていました。記憶している限りの当時の企画展では、日比野克彦やアーキグラム、オノ・ヨーコ、宮島達男、カフェ・イン・水戸の作品に触れ、「デザインやアートがこんなに越境していいんだ」と影響を受けました。水戸芸術館が地元の数少ないよりどころでしたね。また美術館に併設されていたNADiffが運営していたミュージアムショップでは様々な先鋭的なデザイングッズやアートブックが置かれていて、デザインに対する関心も上がりました。その影響で、受験時にグラフィックデザインを希望したのですが、予備校の先生からグラフィックデザインは人気すぎるし、色彩感覚があまりに乏しかったので無理だと言われてしまいました。

その時に、鉛筆で一本線を描いてみなさいと言われて。

すると、「まっすぐに引けるじゃないの。プロダクトは直線で成り立つことが多いから、直線をうまく引ける人はプロダクトデザインの才能がある。」と、うまく丸め込まれ、プロダクトデザインの学科を受けることにしました。

入学して2年次まではアメリカのシェーカー家具に興味があり、椅子を作ったり、家具会社のインターンを受けていました。ただ、数字が苦手で正確に図面を引いたり、成形しないと作れない作業が抵抗があり、合わなかったときの辻褄合わせも苦手でした。

プロダクトデザインへの興味が薄れた頃、いろいろな課外活動をしていました。その中の一つである大学主催のイベントに、印刷物に対して10万円の予算がつき、そこで初めて自分が作ったグラフィックデザインを印刷する機会を得ました。グラフィックデザインの基礎はまったくありませんでしたが、試行錯誤を重ねて我流で取り組みました。印刷してみると意外とおもしろいものができて、周囲からの評判も良かったです。その後、他学科の方々から学内展示などのフライヤーや冊子のデザインを依頼されるなど、数珠つなぎにグラフィックデザインのようなことをする機会が増えていきました。転科はしなかったのでアカデミックな方法ではなかったけれど、振り返ると一番楽しくデザインをしていた時期かもしれません。

その頃は、24時間営業していたドトールへ、夜中に本を読みによく行きました。そこで知り合った大学の学芸員の方から声をかけられ、大学の展示作業やワークショップを手伝うことも増えました。そして、大学3年生のときに、1つ上の学年の卒業制作展のデザインを打診していただき、約3ヶ月間、寝る間も惜しんで作業しました。失敗もたくさんしましたが、たくさんの方に助けていただき、影響力、責任のあることを成し遂げる喜びを味わい、早く社会に出たいと思うようになりました。

そういったことをきっかけに本気でグラフィックデザインをしたいと思うようになり、民俗学や宗教学、地域のことに関するアートブックを作り始めました。

今でこそデザインで地域を課題とする活動は当たり前になりましたが、当時は王道の都市的なグラフィックデザインがブームということもあり、そういった文脈はまだあまり受け皿がない時代でした。

今みたいにプリンターの性能も良くなかったし、プロダクトデザイン学科なのでMacではなくWindowsでした。いまはAdobefontがありデフォルトでたくさんのフォントを選べますが、当時は限られたフォントしかない中で、いかに工夫して良いものを作るかを繰り返す日々は楽しかったです。

デザイン学科なのにアートブックを制作していたのは、アートに多大な影響を受けていたからだと思います。現在、自分にとってデザインは、歴史やアート、またはその周辺に包括されていると思いながら仕事をしているので、その頃から、デザインとアートの距離感は変わっていないかもしれません。そういったこともあり、できるだけ様々な展覧会を観るようにしていました。ヴォルフガング・ティルマンス、マン・レイ、ソフィ・カル、古屋誠一、石内都など、写真にハマっていた時期で、写真の影響を強く受けた本が多いです。同じ学科には美術的なことを話せる人はいなかったけれど、1年上の先輩に松山隼さんという、今もアーティストとして活動している方がいて、そういうことを共有できた一人です。松山さんはその後、ミサワハウスというアーティスト・イン・レジデンスのようなシェアハウスの立ち上げと運営をされていました。そこには現代アートをしている人が多かったので、その人たちとの交流を通して、山形にいながらおもしろい世界を知ることができたのが良かったです。アートブックの制作も一緒にしてもらいました。このときの経験が今の基軸になっていると思います。

3年次に卒業制作展のデザインを下手ながらやりきり、翌年度は自分の番。韓国との交流展のアートディレクションの話をいただき、それを卒業制作に据え、展覧会の準備からドキュメント、デザインなど一式を担当しました。実際に韓国にも訪れ、自分で取材、写真撮影、執筆もして、デザインだけでなく、一からプロセスに関わり足を使って作る、という今につながるスタンスもこの頃の経験が活きていると思います。

その時期に、デザインを仕事にしていくなら、グラフィックデザインをしっかり学ばなければいけないという思いから大学院進学を検討し始めます。先述の学芸員さんに相談したところ、「いくら技術やセンス、考えがあっても、キャリア形成をしっかりしないと実力を活かせるはずの機会が減ってしまう。行くなら著名なところを狙いなさい。」とアドバイスをいただき、東京藝術大学を受け、松下計先生の視覚・伝達研究室に所属することになりました。

鍛えてもらった大学院、デザインの仕事のスタンスを教えてもらった就職先

入学前に松下先生から直筆で長文のお手紙をいただきました。要約すると「すごく頑張りましょう。この時期はとにかく頑張って、今の自分を何度も超えてできたものが今後の財産になります。」ということでした。1年目はかなり課題も多くスパルタで詰め込まれていました。本当にそれでいいのかと問いながら、2段、3段、超えて、さらに超えて、突き詰めないと提出させてくれない先生だったので、かなり鍛えられました。今でもその時の経験から、物量や手数が増えることをやってしまいます。それを当たり前にできるようにしてくれたのは、松下先生のおかげです。

大学院2年次頃に、文字に対する関心がより高くなり、漠然と本のデザインをしたいと先生に話したところ、主に装丁・エディトリアルデザインをしているアリヤマデザインストアをご紹介いただきました。学部生に混じって見学に伺った際、自分の制作物を見ていただきました。それがきっかけで事務所で働かせてもらえることになり、午前中は大学、午後から事務所に通い、夜中まで働く生活を繰り返しました。

実は、高校1年生の頃、旅行先のスーパーで車で読める本を探していたら、たまたま手にした雑誌が、アリヤマデザインストアでデザインしていた「Ku:nel」で、なんとなく質感やデザインがすごい!というオーラを感じて、その後通読していました。まさかその事務所に入れるというのは夢にも思っていなくて、興奮していたのですが、そんなことを口にするのは格好悪いというつまらないプライドもないまぜで緊張しながら働いていたのを覚えています。

たくさんのことを教えていただきましたが、デザインのことよりも人との接し方や礼儀に関してのことが多かったように思います。現在、デザインをする上で、自分が大事にしているスタンスは「人のためになるデザインをする」というシンプルなものです。有山さんから言われた「人のことを考えられないようなら、デザインをするな」という言葉が今でも心に残っていて、それを大事にしながら仕事をしています。

大学院卒業後も採用いただいたのですが、東京に出てきてから感じていたコミュニケーションがうまくいかない感じや、学業とのバランスにつまずいたところから立ち直れず、仕事の向き合い方も上手くこなすことができず、自分が何を作っているのか分からなくなってしまい混乱する時期を送りました。最高の事務所だったのでもっと長く働きたかったのですが、体調を崩し、2年で退社しました。

それ以降は呆然とする日々を過ごし、とにかく身体を動かさなければという一心でデザインから離れ、土木作業のアルバイトや深夜派遣をしばらくしました。ひたすら身体を動かした時間、居候を受け入れてくれた研究室の一つ上の先輩である山口幸太郎さんや、松下先生と語り合う時間を経て、段々と頭もすっきりしていき、マイナスからゼロの状態に戻していきました。派遣の仕事を通して、いろいろな仕事や人に支えられて生きているという実感も湧き、改めてまたデザインの仕事がしたいと思うようになりました。

大分と山形で

そのような中で、大分県の県産品ブランド開発事業の仕事を紹介され、大分に移住しました。全く知らない九州の地でしたが、「デザインができる!」と高揚したのを覚えています。その事業は、10年経った今でも続いている「Oita Made」という地域ブランドです。1年かけて農家さんや企業、作家さんと会って話を伺うリサーチをチームで行い、その中から50品目をセレクトし、わたしは主にデザインとリサーチを担当しました。デザインする前にその物事に関する地域性や課題、構造を読み解き、その上でデザインを考えることが大事だと気づきました。このプロセスは、今の仕事の多くを占める地域に関するデザインに大きな影響を与えています。

事業終了後は、山形の芸術祭に「デザイナーとして参画しないか」と当時のディレクターから打診され、学部時代ぶりに山形に戻りました。しかし、任期についたタイミングで「アシスタントキュレーターをしてほしい。余力でデザインをして」と言われて困惑しましたが自分ができることをやり切ろうと思いました。約半年後に開催の芸術祭の準備タスクは多岐に渡り、日中は事務仕事をしたり様々な現場に行ったりして、夜の空いた時間でデザインの仕事を行いました。開催1~2ヶ月前の睡眠時間は毎日1〜3時間と非常に過酷な労働環境でした。

ただ、芸術祭終了後の任期期間中に、「さいたまトリエンナーレ」で、アーティスト枠でリサーチとデザイン、展示のプロジェクトに招聘していただき、有給を使って一ヶ月長期滞在制作できたので、結果オーライでした。

山形の芸術祭の運営はとても良い経験になったものの、自分も含めて現場の人々が疲弊していく様子を目の当たりに。一番考えさせられたのは、どう運営やディレクションをすると、関係者全員がやりがいと個人の尊厳をバランスよく作れるだろうか、ということでした。良いものを作ることも大事ですが、そのために犠牲になるものを増やしてはいけないと思うようになります。

何のためにやっているかが重要で、作ったもの、ユーザー、クライアントにとって良いものであることももちろん大事だけれど、もっと根本をたどると、前述のようにデザインを通して人に良い影響を与えるために働いているので、一緒に働いてる人をその仕事で犠牲にしてしまったら辻褄が合わないと感じました。

初めてのディレクター職を神戸で

任期が終わり、今後の在り方を考えている中で、兵庫県神戸市役所でクリエイティブの行政専門官「神戸市クリエイティブディレクター」3代目の募集が目に留まりました。当時、自分自身が地域の中でデザインの仕事をしていく難しさに直面していたり、社会におけるデザインの役割や責任が揺らいでいた時期です。その頃、東日本大震災や電通過労死事件、オリンピックエンブレム問題などがありました。その中で、自分の創造性はどうあるべきなのか、違う視点から物事を見て作っていきたいと思っていたこともあり、応募しました。1代目の山阪佳彦さん、2代目の天宅正さん、そして市役所関係の方が審査員で、市役所関係の方々は、もっとキャリアがある人や知名度がある人を採用した方がいいという意見だったようですが、先代のお二人がグラフィック能力や人とコミュニケーションして何かを作り上げた実績を評価してくださり採用していただきました。そして神戸市の端っこの港町・塩屋に移住しました。

それまでディレクターとして仕事の経験はほとんどありませんでしたが、天宅さんから「自分の経験を信じて、平野くんが良いと思ったことをやった方がいいよ」と背中を押していただき、自分が弱気になっていてはいけないと、そこでグッとディレクターの気を入れたのを覚えています。

1日5~6件の相談があり、それぞれ1時間の打ち合わせを行います。その場で問題点の洗い出しと解決策の提示をすることが多く、悠長なことも言っていられませんでした。

世に言う「ディレクションとは何か」は知りませんでしたが、そんなふうに間断なく仕事をしていたので論理的思考とアイデア出しの千本ノックを毎日やっていたようなものでした。この経験からディレクションや意見をまとめ上げるという職能を身に着けたといっても過言ではありません。3年間で300件ほどの相談に対応しました。

京都へ移住

任期満了後は、神戸の海が見える塩屋町の山の上で暮らしながら、デザインを生業にしていました。仕事は順調だったものの、京都芸術大学の講師の仕事が始まったこと、また京都の仕事のウェイトが神戸よりも増えたこと、たびたび遊びに行っていた京都の街が好きだったこともあり、京都への移住を決めることになりました。

京都の仕事が多かった理由は、京都市美術館や京都国立近代美術館、京都伝統産業ミュージアム、ロームシアター京都など、岡崎エリアの文化施設関係者の集いで、わたしを推薦してくださる方が何人かいらっしゃったらしく、そこから地道に繋がっていきました。

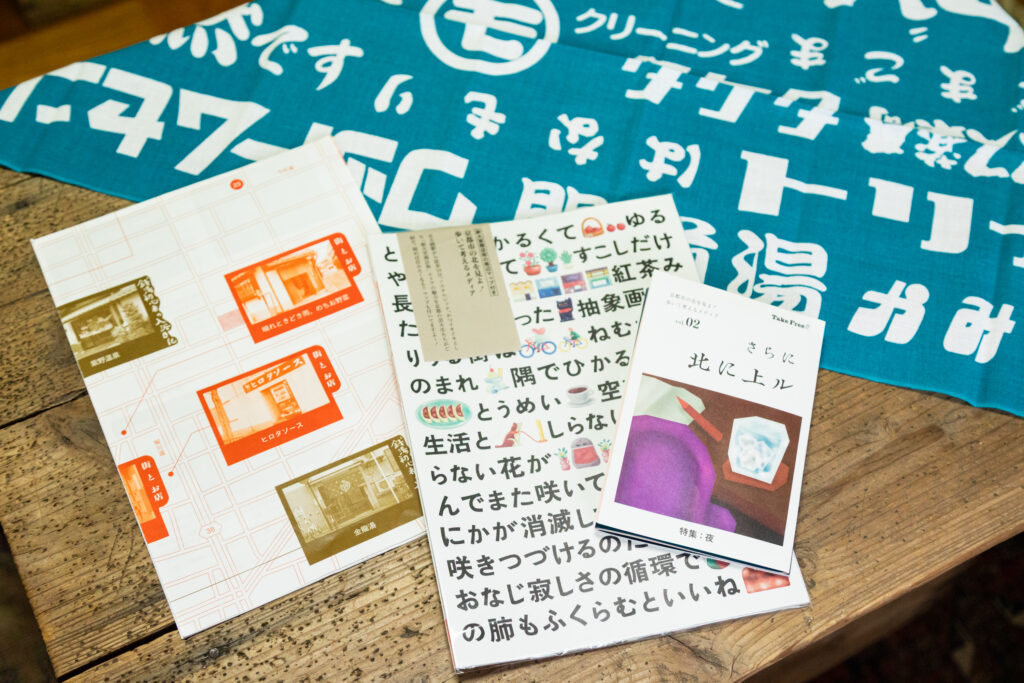

また、塩屋町に住んでいた頃、学生インターンをしたいと連絡が来るようになりました。さらに京都精華大学からインターンプログラムの要請があり、受け入れています。こうした流れで、学生ともう少し息の長いことができればと、わたしが京都市北区に住んでいることから、京都の北エリアを考えるプロジェクト「北に上ル」を立ち上げました。今では他大学の学生や社会人も含めて毎年5名ほど参加しています。学生に主体的に地域に関わってもらい、デザインや編集など作る作業だけでなく、その前後の企画立案から交渉、配布、広報、プレスなど作ったものが届いてその後どうなるかというところまで綿密に丁寧に付き合っていくプロジェクトです。街の本やマップ、フリーペーパー、お土産開発などさまざまなプロジェクトを行い、今では企業や行政からも相談をいただくようになりました。

デザイナーの中でわたしは比較的、日本の各地で暮らしてきた方だと思いますが、その中で京都が最も住みやすい町だと思ってます。地方の中枢都市になると、どうしてもにぎやかな場所と閑散としているところがはっきりと分れていて、過ごしやすい場所があってもすぐにそこに人が集まってしまい憩いのスペースが少ないように思います。でも京都は、お寺や神社の境内とかその辺で、ちょっと腰掛けて「はぁ~今日は良い天気だな」と落ち着けるスペースが多いと思います。

そういったスペースがありつつも、商店街があってにぎわいも感じられるし、観光地だってある。わたしの住んでいるところは市内の山側、端っこの方(大徳寺・今宮神社エリア)で金閣寺のお山も窓から見えるような場所ですが、自転車で少し行けば町の中心地にも行けるし、山の方へ行くこともできる。自転車で京都駅まで25分、ダウンタウンの四条までは15分ほどで行けます。ふと思い立って自転車に乗れば映画を観に行くこともできるけれど、オーバーツーリズムに悩まされるような場所でもない。この地区のことしか分かりませんが、ハレとケが感じられて、生活も仕事もしやすいと感じます。心地よいです。

あとは、どうしても中長期的に住むと、その町の人間関係のドロドロしたところとかが見えてしまいます。噂がすぐ広まったり、聞こえてきて、そういうところにはあまり長く住み続けたいとは思えませんでした。

でも京都は山に囲まれていて内向きになりやすそうなのに、意外とそうはなっていない。少なくともわたしが住んでいる地区では嫌な感じはありませんし、それぞれが自分の指標や思想で活動して、それをお互いにとやかく言わずに共存できるところも寛容だと感じます。学生の町だからでしょうか。

前述したように京都は、山や谷に囲まれた地勢、平地の開けた地勢の良いところがあるハイブリットな場所だと思っています。

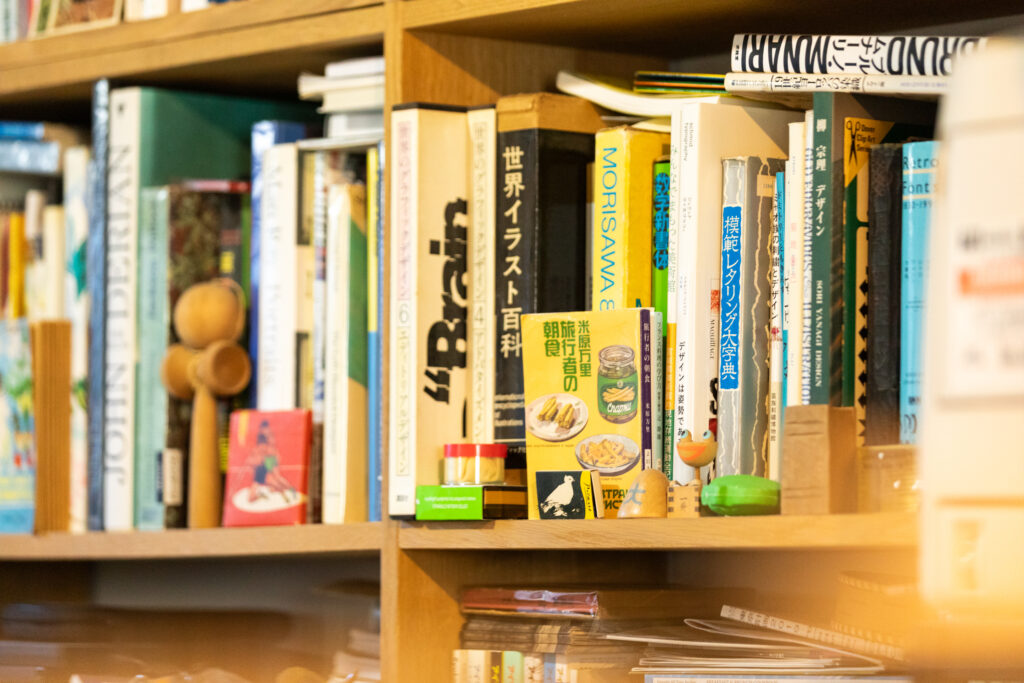

誰か一人の、セレクトされた本に触れられる本屋がほしい

住んでいるエリアは、おいしい飲食店はよりどりみどりですが、近くに本屋がないことが残念です。大型書店のようなセレクトでなく、個人性の高い誰かの脳を通してセレクトされた本に触れたい。変なものを置いていたり、偏っていたりしてもいいんです。「私はこれが大事だと思う」といったことを共有してほしいです。

近くに世界文庫さんがあるのですが、残念ながらわたしのタイミングが悪くて開店しているときに行けたことがありません。まだあまり京都の本屋さんを開拓できてないですが、恵文社さん、誠光社さんのような本屋がもっと増えたらうれしいですね。

これから京都でやりたいこと

これがしたいとはあまり言わず、基本的になんでもやるようにしてますが、欲を言うと、映画などの宣伝美術や装丁など文化的な仕事をしたいです。近年、京都の伝統産業に関する仕事が来るようになりましたが、もっともっと京都の文化に携われるようなことをしたいと思っています。

大きいことで言うと、いつかやりたいと思っていることは駄菓子屋のようなことです。先日、すごく好きな駄菓子屋さんに行ったらご主人が亡くなったと聞いて。そのご主人には前から、いつかデザインの仕事からフェードアウトして駄菓子屋的なことにシフトしていきたいと話していました。問屋を紹介するよ、と言っていただいたタイミングでした。奥さんからは大量の当てもんクジやおもちゃなど、在庫を譲っていただいたこともあり、今までなんとなく思っていただけでしたが、駄菓子屋を始めることを後押しされたような気持ちになりました。利益にはならないかもしれないけれど、この地域に住んでいるから分かるような歴史や植物など土着的なものとかを駄菓子や当て物とかのデザインに落とし込んで、地域の方が愛着を感じられるプラットフォームのようなことをやっていきたいと。

デザインの仕事は守るべきところは守って、責任を持って突き詰めていきますが、執着してしまうともっと手前の大事なことが見えなくなってしまうので、仕事はデザイナーでなければいけないとは思っていません。近々、近所にスペースを借りられることになったので、事務所を移転して、そこで駄菓子屋のようなこともできたらなあと考えています。すごく楽しみです。

ちなみに駄菓子屋の在庫を譲っていただいた時に、壁に貼ってあった、ご主人が大事にしていたであろう言葉が書いてある紙をいただきました。「比べず おごらず 自然体で 美しく」。まだまだです。

プロフィール

1987年生まれ。茨城県ひたちなか市出身。「平野拓也デザイン事務所」主宰。東北芸術工科大学生産デザイン学科(現・プロダクトデザイン学科)卒。東京藝術大学修士課程視覚・伝達研究室修了。大学院在学時からアリヤマデザインストア勤務。その後、大分県産業開発プロジェクト「Oitamade」の立ち上げに参画、山形の芸術祭の事業運営兼デザインを経て、神戸市クリエイティブディレクターに就任。2021年より京都芸術大学非常勤講師。

様々な地域に住んで、その地域のことを。近年はデザインだけでなく、イラストレーション、プランニングやブランディングなど状況に合わせて最善の立ち位置で、よりマージナルに、より総合的に、実際的な効果を求められる課題にも取り組む。作るだけでなくその前と、その先も。