異国、日本の虜になって

ジョン・アイナーセン|京都在住歴 40年

ベトナム戦争真っただ中のアメリカで育ったジョンさん。取材中はゆっくり静かに語る落ち着いた空気のジョンさんでしたが、京都の町を初めて目にしたとき、先人から聞いていた日本の精神性を目の当たりにしたときなど、日本文化について話す声はときめきと興奮が色濃く混じっていました。

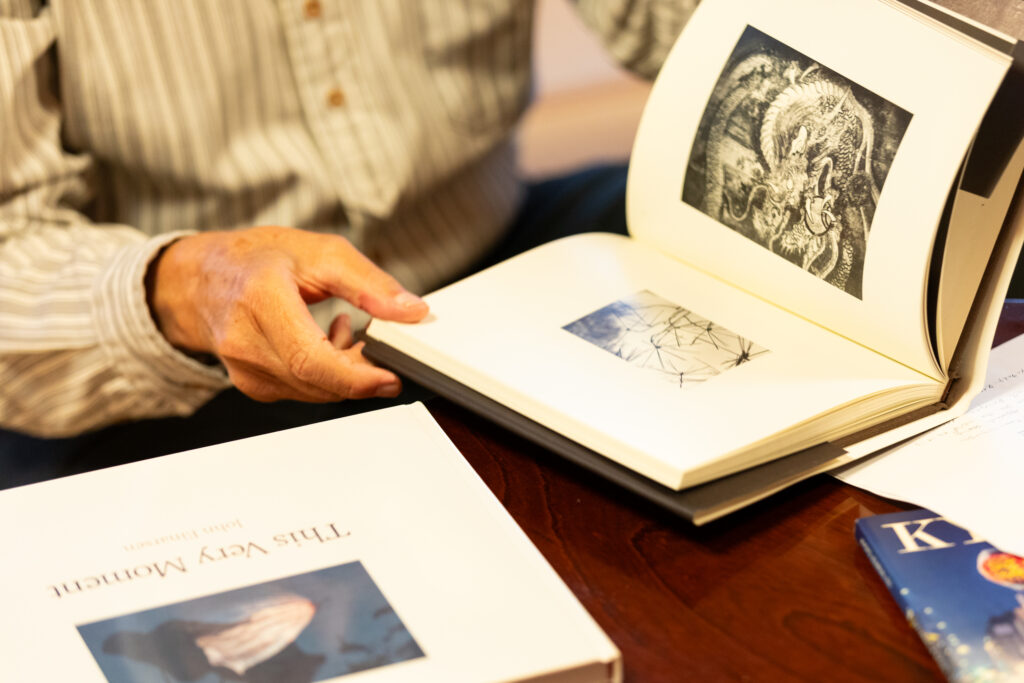

取材場所は、写真家でもあるジョンさんが10回以上展示をしたことがあるというThe Terminal KYOTO

取材:2024年10月

いつか必ず戻る

私はアメリカのコロラド州で生まれました。18歳までそこで過ごし、19歳でアメリカの海軍に入隊しました。1973年のことです。当時アメリカはベトナム戦争の真っただ中で、私には選抜徴兵システムによる徴兵令が届いていました。戦地での争いを避けるため、先手を打つ形で徴兵予定の2日前に海軍に入ったのです。でも結局ベトナムに向かうことになってしまいました。

当時ベトナムにはたくさんのアメリカ人捕虜がいました。アメリカはパリ和平協定においてベトナムの機雷を除去すれば、北ベトナムにいる捕虜を解放するという内容に合意しました。そして私は海軍として北ベトナムにあるハイフォン港の機雷除去の任務につきました。

その危険な業務遂行にあたり、消防訓練を受けるために日本へ行くことになりました。1974年11月のことです。

初めて日本に来たときはグアムから横須賀湾に入りました。その日は寒くて雨もきつく、船からはほとんど何も見えず、かすかに丘などの影が見える程度だったことをよく覚えています。日本に到着した翌日、午後4時頃にようやく休みが取れて、横須賀基地から出ることができました。普段着に着替えて、日本での最初の一歩を踏み出しました。

そのときにはようやく雨もやんでいて、でも空はまだどんよりとした雲に覆われていました。

町を散歩していると、狭い道を見つけました。丘に上っていく道です。おもしろそうだなと思って、その道を進みました。すでに日が暮れ始めていて、午後5時頃だったと思います。頂上に着くと、そこは町の上にある公園でした。そこは、どんよりとした雲の向こう側から太陽が顔を出し、光の筋が私たちのところまで届き、あたり一面が照らされていました。眼下に広がる丘には、日本人のグループがいました。おそらく大学生だと思いますが、たくさんのカップルがいて、公園で輪になって社交ダンスの練習をしているようでした。

すごくやさしい雰囲気で、私にとってその光景全体が非常に幻想的でした。アメリカ人にとっては公園で社交ダンスの練習をするグループを見るなんてまったく予想外のことでしょう?私はその瞬間、いつか必ず日本に戻ると心の中で誓いました。この場所が、この日本という場所が、どんなところなのか知りたいと思いました。これが、私の日本との出会いです。それからずっと日本のことが頭の片隅にあったのです。

アメリカに帰ったあと、海軍を除隊して大学に通い始めたものの、私は当時のアメリカ文化になじめずにいました。大学ではベトナムの反戦運動をしている人が多かったです。でも彼らは戦場に行ったことがありません。私はベトナムの海で機雷除去に従事していたので、世間のみんなが話していることと、自分の体験した現実がどこか違うように感じられたのです。世の中の情勢に対して起きていたカウンターカルチャーの運動に、なかなか接点を見つけられずとても孤独で苦しい時期でした。

けれど、私自身も当時のアメリカの多くの若者と同様に、ただ働くだけ、お金を稼ぐだけ、テレビなどの物を買うだけでない、今までとは違う生き方を探していました。異なる哲学、より良い哲学、より良い生き方、より良い在り方を。

カウンターカルチャーのヒーロー的な存在は、アレン・ギンズバーグやゲーリー・スナイダー、つまりビートポエットと呼ばれた人たちでした。彼らの詩は力強く、若い世代に非常に影響を与えました。私も海軍にいたとき、船の上でその詩を読んでいました。ゲーリー・スナイダーはこのムーブメントの中心人物で、60〜70年代に日本に来て、京都の大徳寺などで6年間禅を学んだそうです。彼は詩を通して日本の文化や美学、哲学を最初にアメリカに伝えた重要な人物です。

また、彼は京都に関する美しい詩をたくさん残し、多くの若者が彼の詩を読みました。おそらく今日本に住んでいる年配のアメリカ人の多くは彼のこと、彼の詩や哲学を知っていると思います。彼は仏教についても熱心に学んだので、アメリカに仏教を伝える役割も果たしました。私も例にもれずスナイダーの作品を通して仏教思想や日本文化に触れ、これはおもしろい、仏教こそが真実を語っていると感じました。それから多くの人が京都は一体どのような場所なのかと興味を持ち始め、京都に行ってみたいと思う人が多く現れはじめたのです。

短期留学で日本へ、ごちゃまぜの京都に

地元のコロラド州にあるフォート・ルイス大学の提供で、3〜4ヶ月間日本に留学できるプログラムを見つけました。これは日本に戻るチャンスだ!と思いさっそく申し込み、通うことになったのが関西外国語大学です。関西外大にはGeorge Lavochという日本美術の先生が在籍していて、彼は素晴らしかった!仏教彫刻やお寺など仏教にまつわるすべてを教えてくれました。フィールドワークにもたくさん連れて行ってもらいました。

そのフィールドワークで初めて京都に来たのですが、驚きのあまり唖然としたことを覚えています。本当にすごいと思ったんです。何がすごいかというと、それぞれの建造物が異なる時代に建てられたというのが外観からもよく分かり、そのごちゃまぜ度合いに驚いたのです。

私が生まれ育ったコロラド州は Centennial Stateというニックネームがつけられるくらい若い町です。Centennialは100という意味で、通貨でいうと100セント。アメリカは1776年に建国し、コロラド州は1876年に独立したのでまだ100年しか歴史がありません。

おそらく日本は明治時代でしょうか。コロラド州はようやくその頃に独立し、発展を始めました。だからコロラドでは50年でも古いという感覚です。100年なんて言ったら最も古いことになります。だから私が京都に来たとき、異なる時代の歴史が織り交ざっている近代的な環境を初めて経験しました。それこそ「Wow, that's amazing!」という感じでした。

その体験は私にとって新鮮で、コロラドで育った私としてはこれほど古い文化に出会うことはこれまでと全く異なる経験でした。アメリカで古いものといえば東海岸にあって、コロラドにはありません。京都にはすごく素敵な近代的な建築がありますよね、大正か明治時代のものだと思います。それに昭和に建てられた家もありますし、江戸時代やもっと古い時代に建てられたお寺なども混在しています。なんで江戸時代の建物の横に昭和の家が建っているの?といったことがよくあります。

このさまざまな時代の物が一堂に会している様子から、長い年月を感じます。このような時間の長さはコロラドで味わうことはできません。京都を訪れる人にとっては、この途方もなく古く、またそれが途切れることなく続いているこの町を体感することは大きな出来事なのです。日本や京都の文化は本当に、素晴らしいと思います。留学中は本当に毎日が興味深くて楽しかったです。

もう一つ、とても印象的なことがあります。説明が難しいのですが、とても感動したことです。このある意味でごちゃごちゃな街並みは、とても見栄えが美しいとは言えませんが、京都のある一面です。京都の面白いところは、何年住んでいても、その混沌とした京都の中で突然この上ない「美しさ」に出会えることです。日々のふとしたところで本質的な美しさに出会う。それはある時は和菓子のようなものだったりします。本当に美しいです。

それは長い歴史や伝統、文化が何百年もの間、確固とした日本の美学に裏打ちされた審美眼に基づいて築き上げられてきた絶妙なバランスなのだと思います。派手ではないし目立つものではないけれど、そのすべてのものは静けさをまとい、緻密で美しい。こうしたところに心から感動しています。

静けさ

京都に住んでいるみなさんは、その美しさを毎日見つけることができますよね。たとえばThe Terminal KYOTOで今は大切にしまわれている屏風。これはThe Terminal KYOTOがオープンするときに制作されたもので、私はこの作品ができあがる瞬間に立ち会いました。制作場所となった土間には窮屈なくらいたくさんの人が集まっていて、この時のことはよく覚えています。

作家は土間に現れ、広げられた大きな紙の前に座ります。ただただ、そこに座っていました。

何も起きません。座り続けます。

5分か10分ほど経った頃でしょうか、突然彼女が立ち上がり、筆に墨をつけて、あっという間に書きあげました。見事でした。

そのパフォーマンスが終わった後、私は彼女に尋ねました。「座っている間、どのような構成で書くのかを考えていたのですか?」と。そして彼女は「いいえ、私はただ自分自身を整えていただけです。」と答えました。

これこそ、非常に深淵で素晴らしい日本の思想だと思います。この静まり返った心の持ちようこそが。

京都はほかの都市とは異なると思います。多くの都市は刺激を与えようとするもの、興奮させるようなエンターテインメントや娯楽が多いですよね。でも京都は、庭園に行けば分かるとおり、心を静めることが目的です。正反対ですよね。京都はそういう意味で本当に独特な場所だと思います。京都では日々の中にある洗練された美しさ、そして静寂を体験できるのです。

でも最近は伝統的な場所で光を使ったショーなどが増えてきました。あれは人々を刺激するようなものですよね。個人的にはナンセンスだと思いますが、一方で非常におもしろいのは、そうした興奮させるような刺激的なものだけでなく、茶会のように落ち着かせてくれる文化や静けさを感じられるものが京都にはあるということです。それが世界中の人々が知るべき、体験すべき価値だと思いますし、すべての人類にとっての価値を内包している町だと思います。

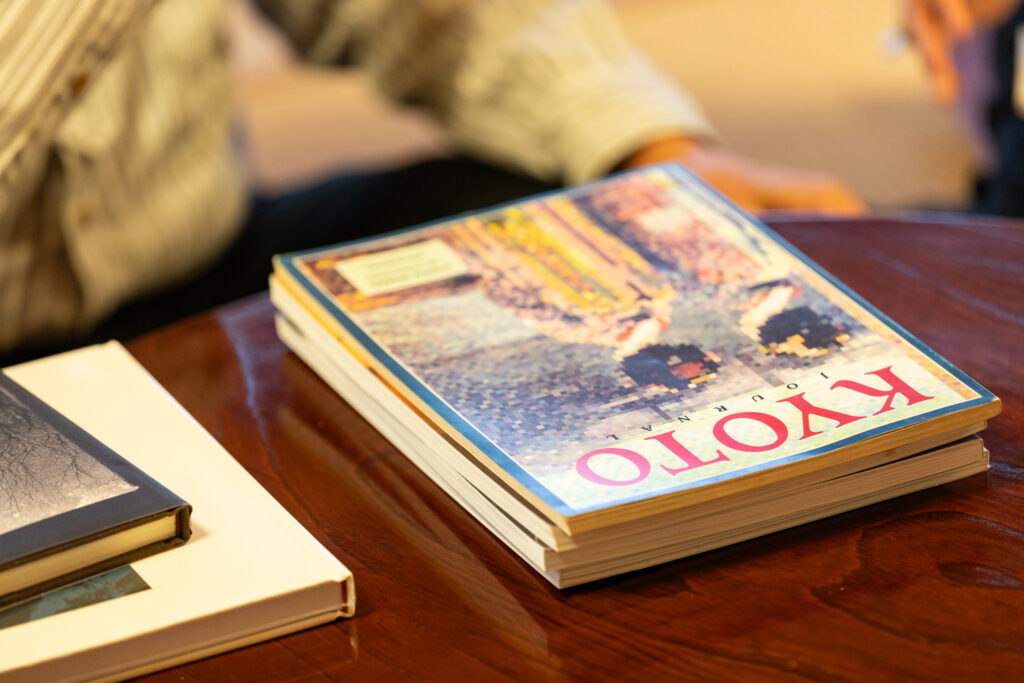

KYOTO JOURNAL誕生

関西外国語大学での短期留学を終えた後、一度コロラドに戻って大学を卒業し、再来日して2年ほど小樽に住んだ後、1984年に京都YMCAで英語教師の職を得てから今までずっと京都に住んでいます。今は違うと思いますが、当時は京都で仕事をする外国人は京都の文化に魅了されて住み始める人が多く、そんなにお金があるわけではありませんでした。私もそのうちの一人で、空いた時間でたくさんの日本文化を学びました。

そうしているうちに、ますます京都の魅力にとりつかれ、京都は世界の中でも本当にすばらしい町だという思いがさらに強くなりました。だから雑誌をつくろうと思ったのです。この町は英語で書かれた雑誌を持つべきだと思いました。それはタウン雑誌やコマーシャル雑誌のような情報だけが掲載されているものではなく、お金儲けのためだけの企業雑誌でもなく、京都の伝統的な価値観をしっかりと反映させた、日本文化を学んだり執筆活動をしている人たちのためのプラットフォームとなるようなものです。こうした思いが、私の雑誌をつくる大きな原動力となりました。

KYOTO JOURNALの前にKaleidoscope Kyotoという小さな英字雑誌がありました。その編集を頼まれて、10号ほど作成したのですが途中で終わってしまいました。それでも英字雑誌を作りたいという思いを持ち続けていたので発行者を探すことにしました。印刷代だけ出してくださいという条件で、1年ほどかけていろいろなコミュニティの人に聞いて回りました。熱意に突き動かされていたので企画や執筆、編集で稼げなくても気になりませんでした。そしてついに、原田詳経さんを見つけました。彼は書道家で有名な原田観峰さんの息子さんです。原田観峰さんは書道の通信教育などで成功し、非常に裕福で大きな美術館も持っていました。平安文化センターという施設の責任者でもあった詳経さんに、雑誌制作の企画を話し、印刷代だけでも捻出いただけないか相談したところ合意してもらうことができました。こうして、1987年にKYOTO JOURNALが誕生しました。

とはいえ、始めの頃はいつも赤字でした。大きなスポンサーや広告収入なしの雑誌で利益を生み出すことは非常に難しいです。そうした状況の中、詳経さんから2つの大切なことを学びました。

まず、世の中には異なる種類の価値観があるということ。一つはお金です。同時に、重要なもう一つの価値があると教えてくれました。私たちはお金だけでなく、そのもう一方の価値にも目を向けなければいけません。彼は、この雑誌にはそのもう一方の価値があると言いました。英字の雑誌をつくることにその価値があると。それは金銭的価値ではありません。つまり、価値にはさまざまな種類があり、金銭的な価値ではないものの方が、長い目で見るとより大きな影響力を持つ場合があるということです。

つまり、もう一つの大切なことは、別の人に文化を受け渡していく、共有していくことだと。私たちの作る雑誌は、その価値があると言ってくれました。

彼が教えてくれたこと、それは私たちがKYOTO JOURNALを作っていることの理由の一つです。良いもの、美しいもの、おもしろいもの、それら文化を共有するため、受け渡すためです。

KYOTO JOURNALの制作を通して

KYOTO JOURNALを制作していると、素晴らしい人、考え方、もの、歴史や文化に出会うことができます。たくさんの思い出と思い入れがありますが、ここではそのうちの、とても印象的な話をしたいと思います。

第50号に掲載した話だったと思います。そのときのテーマを「Transient」に決めました。Transientは「儚い」という意味です。それは春に刊行したのですが、取材はその前の秋に行いました。ちょうど11月に御所やお寺などに何度も行って紅葉したもみじを集めました。何百枚ものもみじを集め、本に挟んで長い冬の間そのままにしました。日本では押し花と言いますよね。

Transientをテーマにしたその回では、日米文化会館の責任者だった小阪博一さんによって書かれた物語があります。これは、ごくわずかな短い物語です。

その話の中には、男の子と大人の男性が登場します。男の子とそのお父さんです。彼らは東京に住んでいましたが、お父さんは1年に1度、田舎へ連れて行ってくれました。そこで男の子はお寺に預けられ、床掃除などの仕事をして過ごしました。そのお寺には不思議な部屋があって、襖にはいくつかの山が描かれており、そこにはやや奇妙な虹も描かれていました。色が紫、黄、緑、青だったのです。

やがて男の子は大人になり、東京で働き始めました。何年か働いたあと、彼は自分が子どもの頃に行っていたお寺に戻らなければと思い立ちます。そしてある週末、彼はそのお寺を訪ねました。僧侶は「久しぶり!よく来たね、お茶でも飲んでいって」と迎えてくれ、例の襖の部屋へ通してくれました。それは11月でした。その僧侶は庭に面した襖を開けてくれました。出されたお茶をいただこうとお茶に目をやると、湯呑いっぱいに広がる紅葉が映っていました。

そして僧侶は言いました。「これが虹の赤だよ」と。

この話が掲載されたKYOTO JOURNALに、私たちは押し花にしておいた本物のもみじを挟み込みました。これは本当に楽しかったです。読者からもたくさんの手紙をいただきました。商業的な雑誌では、同じことはできないと思います。私たちはただただ、こういうことが大好きで雑誌をつくっているのですから。

一番大切なのは、何かを生み出していくことだと思います。絵を描く、音楽を演奏する、雑誌をつくるなど、何かを創造することは、一人一人にとってとてもやりがいのあることです。KYOTO JOURNALは、メインストリームや主流メディアの一部ではありません。私たちはその外側にいて、とても小さい存在ですが、自由で、雑誌を読んでくれる人たちは私たちを愛してくれています。

写真家として

日本に惹かれる理由として、精神性や緻密な美しさをあげてきましたが、それらを目にしたり体験したりするなかで写真家としての私にも大きな影響を与えてきたと思います。

2010年の6月、横浜でPeace Photographyという展覧会を開催しました。総勢30人ほどの写真家が「Peace Photographyとは何か」「写真は平和の実現にむけて何ができるか」といったテーマに向き合いました。しかし、私はその展覧会はあまり良いとは思えませんでした。けれど、その直後に私は、とある写真に遭遇します。カップに入ったたった一つのコーヒーだけの写真ですが、私は釘付けになりました。とても静かで、ありのままでした。すごく穏やかな気持ちになっていくのを感じ、これこそが平和だと思いました。これこそが、Peace Photographyだと。

すぐにその写真の作家で、Miksang Photograpyの創始者であるMichael Woodに連絡を取りました。Miksangはチベット語で「良い目、純粋な目」という意味で、彼は瞑想のトレーニングの末にチベット仏教からMiksangという思想を学び写真のスタイルへと昇華させました。私も仏教や禅などの思想に感銘を受けて日本に移り住んだので、非常につながりを感じています。私はMichaelに師事し、主にアメリカやオンラインでMiksang Photographyを教授してもらいました。京都でもワークショップが開催されたことがあります。

Miksangはありのままに見るということが重要です。私たちは普段、これは本、これはテーブル、といったように目にした瞬間に分類してしまいますが、Miksangはそうしたものの見方や判断を排除し、ただ見るということ、そこから得られる知覚に重きを置いています。これについてはTED Talkで話したことがあるのでご覧いただければと思いますが、私もまだ修行中で、Miksangを習得するために家の近くの岡崎公園を毎朝散歩しています。このトレーニングの対象は何でもいいので、家から近く慣れ親しんでいる岡崎公園に通っていますが、私にとって日々のトレーニングの場所なので特別な場所といえます。

家の近くでお気に入りの場所といえば、南禅寺です。写真集にも南禅寺の写真をたくさん収めていますが、特に三門が美しい。この三門が素晴らしいのは、門を抜けてもその先に森が広がっていることです。西洋の考え方では、時に自然は危険なものだから門をつくって隔てようとします。お城でも壁を築いて自然から距離を取ろうとしますよね。でも日本は自然を内へ招き入れています。南禅寺の門の内側に広がっている森は、日本の考え方を本質的に表していると思います。

ほかのお寺も、小さな門を過ぎてから本堂までは美しい小道が続いていますよね。小道を歩く時間は本堂に着くまでに、参拝者が気持ちを落ち着かせる時間になっていて、非常に重要な役割を果たしていると思います。

人知れず京都の庭園を撮り続けた友人、京都の宝

尊敬する人々とのつながり

特別な場所はほかにもあります。

私の友人の旦那さんはすごく大きな写真を撮る人で、京都にある庭園を30年間、毎年撮り続けていました。8:20インチというとても大きなサイズです。そんな外国人がいたなんてことは誰も知らないですよね。

彼は肝臓がんになって、手術をしましたがかなり弱っていました。でも彼は最後にもう一度日本に行きたいと言って秋の京都を訪れました。彼が好きなお寺の一つが詩仙堂です。3日に1回ほど詩仙堂に出かけては、そこに座ってただじっと景色を眺めているのでした。たぶん12月の初旬だったと思いますが「今が撮るときだ」と思ったのでしょうか、彼はついに撮影を行いました。撮影に至るまでのプロセスは非常にゆっくりで、何度も何度も足を運んで、たっぷりと時間をかけて行われました。そのときに撮影されたのは、詩仙堂の美しいもみじと柿の木の写真でした。そのあと彼は亡くなり、その写真が最後の写真となりました。とても美しい写真です。1つの素晴らしい写真のために人生の最後の時間を費やした彼のことは、ほかの写真家は誰も知らないでしょう。私にとって詩仙堂が特別な場所になったのは、彼のその姿勢と、最後に残した写真のおかげです。

もう一つは、八文字屋というバーです。ここのオーナーである甲斐扶佐義さんは京都の宝だと思います。彼がやっていた喫茶店「ほんやら洞」に私はよく行っていたのですが、アレン・ギンズバーグ、アラン・チョン・ラウ、ケネス・レクスロス、白石かずこ、片桐ユズルなど多くの詩人が訪れた場所です。そこで出会った人たち同士で仕事をしたり、新しいプロジェクトが生まれたりしました。今は、ほんやら洞は火事でなくなってしまい、別で経営していた八文字屋だけが残っています。ここには物書きや大学教授、アーティストや写真家など常に多くのおもしろい人たちが出入りしています。文字通り文化人が集まる喫茶店です。甲斐さんはストリートの写真家で、自分でたくさんの写真集も出し、こうして文化人が交流する場を提供してきました。彼こそが真のアーティストだと思いますし、唯一無二で本当に尊敬しています。

アメリカで生まれ育った身として、日本で暮らすことは大変なこともありましたが、今回お話したように日本や京都への情熱は今も尽きることはありません。KYOTO JOURNALの編集者として、一人の写真家としてこれからも京都の本質的な美しさ、魅力を体験し伝えていきたいと思います。

プロフィール

Miksang Contemplative Photographyの創始者マイケル・ウッドと、そのパートナー、ジュリー・デュボーズとともに10年以上にわたって「見る・観る」ことを学び続けている。2023年3月、TEDxKyotoのメインスピーカーに選ばれ、写真に関する講演を行う。日本やルクセンブルクでMiksang /ミクサンのワークショップを開催している。写真集多数出版。

最近では2018年にポートランド日本庭園にて、また2022年10月には光明院で廣海充南子と金明姫との三人展等、何年にもわたり写真展を多数開催し今日に至る。毎年開催されている「室礼展」のキュレーターを2018年より中川修司と共同で務めている。